近日,材料学院彭栋梁教授和魏湫龙副教授在二氧化钛负极材料储钠机理的研究方面取得重要进展,相关成果以“Electrochemically in situ formed rocksalt phase in titanium dioxide determines pseudocapacitive sodium-ion storage”为题在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications, 2025, 16: 2015)和“Unifying electrochemically-driven multistep phase transformations of rutile TiO2 to rocksalt nanograins for reversible Li+ and Na+ storage”为题在线发表于《先进材料》(Advanced Materials, 2025, 2419999)。

由于大规模储能市场的激增和有限的锂资源,电化学钠离子电池(SIBs)产生了巨大需求。SIBs的规模化应用需要丰富的资源,例如地壳中的Si、Ti、C、P、Mn和S等。寻找安全、高性能的负极材料具有重要意义,但也充满挑战。上述资源丰富的Si、C、P、Mn、S面临较大的电化学储钠活性问题,不适合需要高效和长期应用的电网储能。其中,钛基材料中的锐钛矿和金红石二氧化钛因其具有丰富的地壳资源、高比容量、快速充放电能力、安全的工作电位和不燃性而被视为极具前景的低成本钠离子电池负极材料。

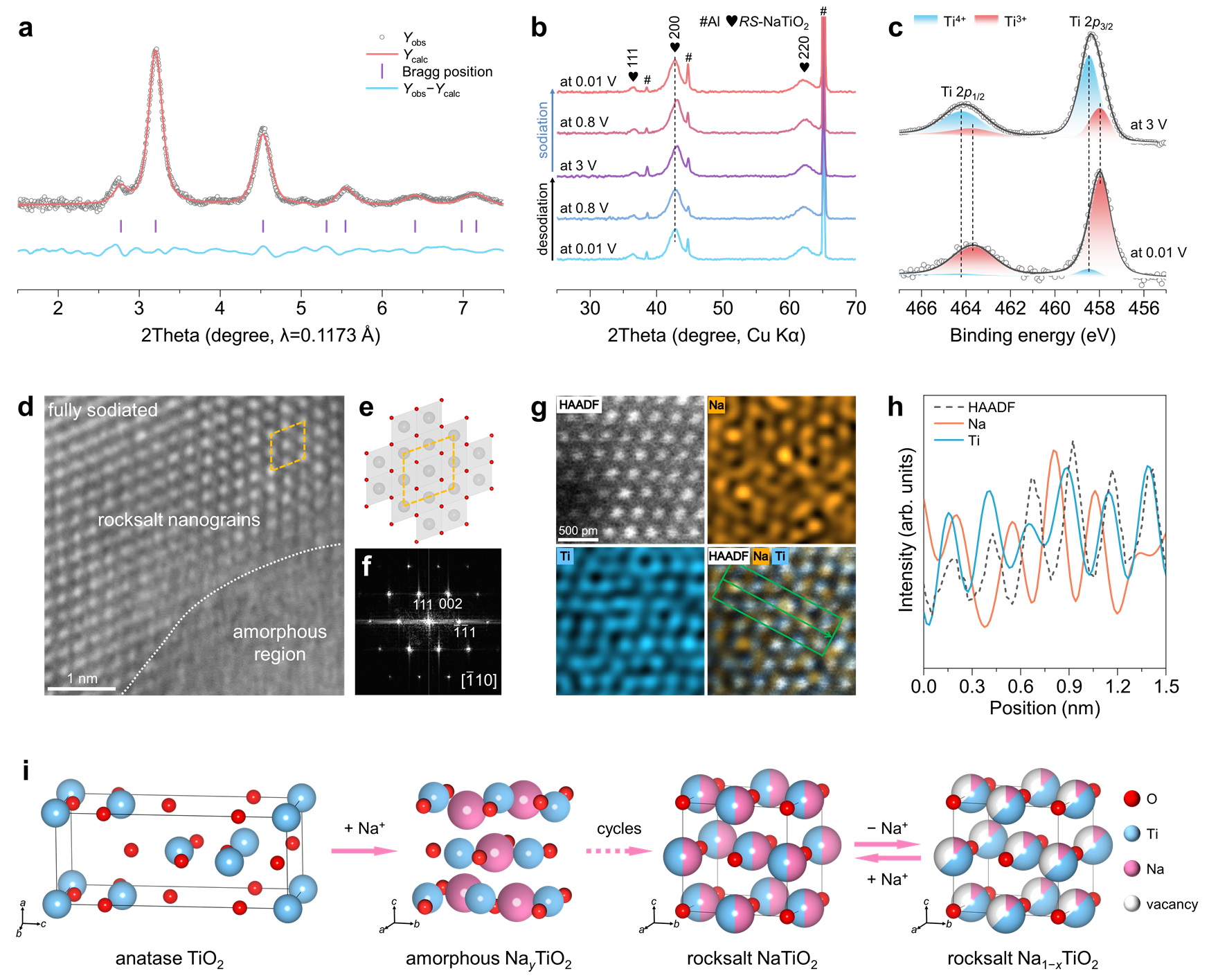

基于此,材料学院彭栋梁教授、魏湫龙副教授团队与武汉理工大学麦立强教授及阿贡实验室李坚涛博士合作,系统地研究了TiO2(A)和a-TiO2在电化学Na+嵌入/脱出过程中的储钠行为变化和微观结构演变,首次发现并证明了岩盐相(RS)NaTiO2纳米晶在TiO2(A)和a-TiO2电极中的原位形成(图1),并成功解释了以往报道的TiO2(A)电化学钠化形成的无定形结构和化学法合成的无定形a-TiO2之间储钠结果的差异。研究表明,原位形成的RS-NaTiO2遵循固溶反应(体积变化仅为2.0%),决定了TiO2(A)的赝电容储钠特性(“类镜像”循环伏安曲线及位于0.75 V vs. Na+/Na的宽氧化还原峰)和优异储钠性能(253 mAh g–1的高容量,高倍率性能和5000次的稳定循环)。这一发现为开发低成本的钛基活性材料用于高性能钠离子电池与电容器提供了理论指导。相关工作发表于Nature Communications, 2025, 16: 2015。

图1.岩盐相NaTiO2的储钠机制表征与TiO2(A)负极循环时的结构演变示意图

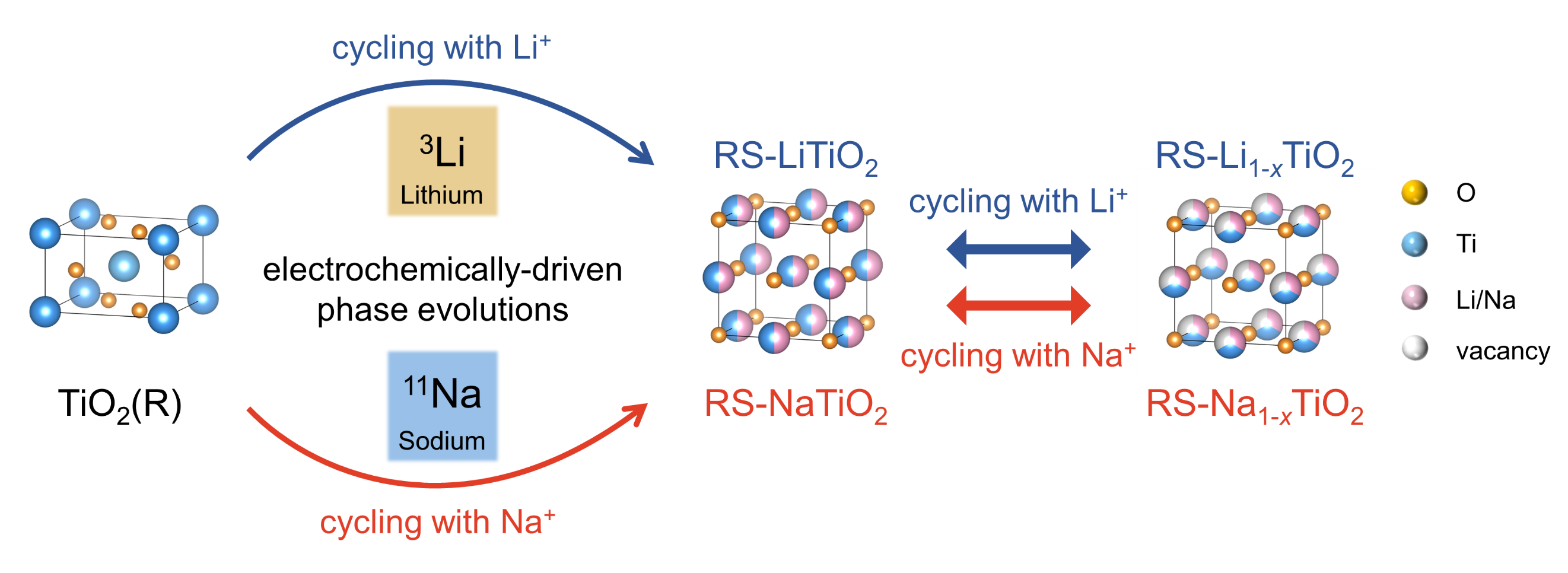

此外,通过系统地研究了大范围粒径尺度(10-100 nm)的金红石相TiO2(R)的储钠(锂)电化学行为及结构演变,提出了比容量、颗粒尺寸和电荷存储机理之间的构效关系,首次揭示并统一了电化学驱动金红石相TiO2(R)发生原子重排经历多步相变并最终形成岩盐相(RS)纳米晶的储钠(锂)反应机制(图2)。研究发现:电化学诱导形成的RS-LiTiO2和RS-NaTiO2纳米晶通过固溶反应可逆地存储Li+和Na+,且晶胞体积变化很小,这决定了其表现出具有赝电容特性的“镜像”CV曲线和优异的电化学性能。形成的RS-NaTiO2纳米晶表现出优异的钠离子存储性能,具有较高的可逆比容量、优异的倍率性能以及长循环稳定性。该工作深入揭示了金红石相TiO2(R)具有良好的Li+和Na+存储性能的深层原因是电化学原位形成的岩盐相纳米晶所决定的。相关工作发表于Advanced Materials, 2025, 2419999。

图2. 金红石相TiO2(R)储钠(锂)结构演变与电荷存储机制的示意图

厦门大学材料学院2023级博士生唐达夫、2024级博士生燕泽锐、2022级博士生范思成、2021级博士生黄晓娟,武汉理工大学助理研究员余若瀚,武汉纺织大学姜亚龙副教授参与了上述工作。研究工作得到国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金的资助。

论文链接:Nature Communications, 2025, 16: 2015; https://doi.org/10.1038/s41467-025-57310-x

论文链接:Advanced Materials, 2025, 2419999; https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202419999